Il divario infrastrutturale italiano non è dovuto solo a debito pubblico e burocrazia, ma anche ad inefficienti approcci decisionali

In un recente report qui su YouTrend è stato messo in luce il divario infrastrutturale che si è creato negli ultimi venti anni tra l’Italia ed il resto d’Europa. Le cause che hanno portato a questo gap sono state attribuite principalmente al dissesto finanziario dei bilanci pubblici italiani, con il conseguente calo di fondi da destinare alla realizzazione delle opere pubbliche, e al farraginoso apparato burocratico che disincentiva investimenti di questo tipo.

Alla luce dei fatti però sarebbe riduttivo liquidare tali carenze con i soliti problemi di bilancio o di burocrazia. C’è un qualcosa in realtà che agisce nell’ombra dell’opinione pubblica, ostacolando il progresso infrastrutturale del nostro paese. Una sorta di diffidenza nei confronti di qualsiasi opera di ammodernamento che talvolta riesce ad intralciare la realizzazione di un’opera pubblica in misura molto maggiore rispetto alla mancanza di fondi o alla burocrazia.

Come dimostrato empiricamente dalla ricerca condotta dal CENSIS “Tornare a desiderare le infrastrutture”, il periodo nero per le grandi opere italiane è iniziato nei primi anni ’90, quando si è cominciato a parlare di “spending review”, e si è assistito alle prime serrate battaglie per l’appropriazione delle risorse finanziarie pubbliche da parte degli enti decentrati. Dopo gli scandali di Tangentopoli e del superamento di quota 100% sul Pil del debito pubblico, è come se la società si fosse riappropriata in maniera implicita delle risorse pubbliche, rinunciando al miglioramento dei beni collettivi e concentrandosi sui trasferimenti diretti agli individui, ad esempio pensioni, sanità ecc.

La classe politica, spinta dalla continua ricerca del consenso, ha finito per concentrarsi sull’immediato, sul breve periodo a scapito di quelle policy che avrebbero prodotto dei benefici più diluiti nel tempo: dal 1990 al 2010 la spesa per la realizzazione di opere pubbliche è diminuita in termini reali del 35%, a fronte di un aumento del Pil del 21,9%.

Se negli anni ’60 aleggiava, nell’opinione pubblica italiana, un certo grado di ottimismo e benevolenza nei confronti di tutte quelle misure che potevano favorire uno sviluppo collettivo, ad oggi quello spirito sembra venuto meno per far posto ad una sorta di esasperazione degli interessi localistici. Si è creato quindi un trade off tra infrastrutture di rilievo nazionale ed istanze locali.

L’Italia infatti è un paese caratterizzato da un’alta urbanizzazione, e spesso i progetti di realizzazione di nuove infrastrutture vanno ad interessare dei centri abitati. Si scaricano dei costi sociali su comunità ristrette, mentre i relativi vantaggi andrebbero a beneficio dell’intera collettività. Vanno a crearsi quindi quegli atteggiamenti egoistici riconducibili alla sindrome Nimby (Not in my back yard – Non nel mio cortile), oppure Nimto per quanto riguarda le classi dirigenti (Not in my term of office – Non durante il mio mandato). In questi casi si riconosce la necessità o l’utilità di una determinata opera, ma si rifiuta questa opera nel proprio territorio.

riconducibili alla sindrome Nimby (Not in my back yard – Non nel mio cortile), oppure Nimto per quanto riguarda le classi dirigenti (Not in my term of office – Non durante il mio mandato). In questi casi si riconosce la necessità o l’utilità di una determinata opera, ma si rifiuta questa opera nel proprio territorio.

Al fine di superare tali degenerazioni, diventa sempre più urgente elaborare nuove strategie in grado di produrre nuova legittimazione sociale verso i processi di adeguamento infrastrutturale, caricando di valore simbolico l’eventuale opera pubblica (puntando magari sul prestigio e sui vantaggi che possa generare), e restituendo fiducia nella governance.

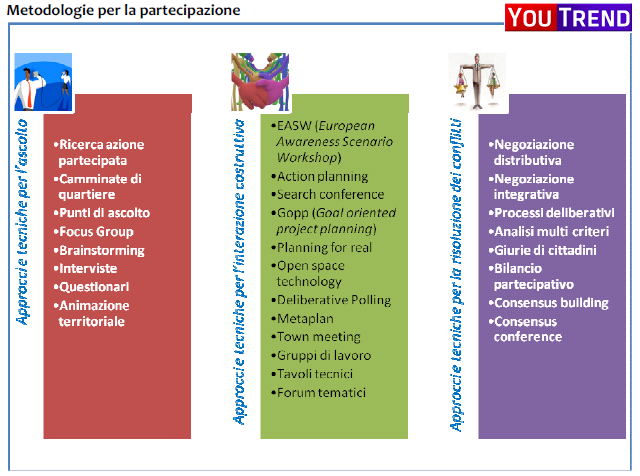

È proprio sulla governance infatti che dovrebbero investire i decisori pubblici, al fine di trovare nuovi modelli in grado di neutralizzare (o perlomeno ridurre) sul nascere i possibili conflitti sociali, aprendo il processo decisionale alle comunità interessate. Manca in Italia una vera e propria cultura della trasparenza, volta ad includere tutti gli stakeholder nel processo decisionale. La complessità di un’opera non può essere ridotta alla sola fattibilità tecnica, ma deve scavare più a fondo, esaminando l’ambiente che inevitabilmente andrà a modificare. In Italia invece la progettazione è una fase piuttosto rigida ed esclusiva, e si rimanda ad un secondo momento il confronto con i portatori di interessi. Questa seconda fase di adattamento comporterà dei costi e dei tempi molto più estesi rispetto ad una progettazione iniziale condivisa, e rischia di creare una compensazione ex post che assomiglia di più ad una compravendita del consenso che ad un serio ragionamento sulla mitigazione dell’impatto dell’opera (ad esempio la realizzazione di opere pubbliche utili alla comunità locale come fogne o illuminazione che poco hanno a che vedere con l’infrastruttura da realizzare).

Una scarsa considerazione degli stakeholder genera anche aspre resistenze da parte delle comunità interessate, inducendo lo Stato ad adottare atteggiamenti presuntuosi (talvolta anche attraverso l’uso della forza) che non fanno altro che radicalizzare lo scontro.

Occorre quindi capire che il ragionamento “chi vince le elezioni decide per tutti” non è più valido. Il momento elettorale non è più sufficiente a giustificare decisioni unilaterali prese dalle istituzioni, ma occorre un supplemento di legittimazione che può arrivare soltanto da un’interlocuzione diretta e costante con la cittadinanza. È finita l’epoca in cui si considerava la Pubblica Amministrazione l’autorità indiscussa portatrice dell’interesse generale, e l’amministratore verrà sempre di più valutato sulla capacità di creare percorsi decisionali inclusivi in grado di coinvolgere la società civile.

In molti paesi d’Europa si stanno già sperimentando nuove pratiche di governance. Chissà che l’attuale crisi partitica italiana non induca qualche attore politico a tentare qualche nuova forma di partecipazione.

Commenta