Gli effetti della crisi colpiscono le donne con figli in modo sempre più grave. Esiste, infatti, in Italia, un circolo vizioso che lega ilbasso tasso di occupazione femminile, l’assenza di servizi di cura all’infanzia, le scarne misure di conciliazione tra famiglia e lavoro e la bassa natalità, con una pesante ricaduta sul benessere dei figli. Questa spirale negativa pesa sulla condizione delle donne e degli stessi bambini, dal momento che è strettamente correlata alla povertà minorile. Impegnarsi per spezzare questo circolo vizioso significa contribuire ad aprire una via di uscita dalla crisi, se è vero – come tutti sostengono – che la scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro è uno dei fattori di debolezza economica del nostro paese. Per questi motivi è necessario leggere la crisi anche dal punto di vista delle mamme e questo è ciò che ha fatto Save the Children, presentando a Roma il rapporto “Mamme nella crisi”.

Gli aspetti della questione esaminati da Save the Children nel suo rapporto sono moltissimi, ma anche senza esaminarli tutti è opportuno fermarsi a riflettere su alcuni dati. Tra questi c’è quello relativo alle dinamiche demografiche su cui hanno inciso i primi effetti della crisi. Nel 2009, il trend di aumento dei tassi di fecondità, che si registrava dall’anno di minimo storico (il 1995, con 526mila nati) sembra essersi interrotto. Infatti, i dati del 2009 e del 2010 mostrano un calo delle nascite, che passano da poco meno di 577 mila nel 2008 a neanche 562 mila del 2010, passando per i 569mila del 2009.

Il tasso di fecondità delle donne residenti in Italia, secondo il rapporto Istat 2011 (“Natalità e fecondità della popolazione residente”), è rimasto sostanzialmente stabile. È passato da 1,42 figli per donna nel 2008 a 1,40 nel 2010. La crisi sembra quindi aver rilanciato il nostro paese verso la c.d. “trappola della bassa fecondità”: la diminuzione della fecondità totale si spiega parzialmente anche con il fatto che in tempi di crisi avviene una procrastinazione delle nascite, sia per le donne italiane che per le donne straniere. Anche se la crisi riesce a influenzare le scelte riproduttive correnti, bisogna comunque tener presente le dinamiche che hanno influenzato positivamente la fecondità in questi ultimi 10 anni: il dinamismo della popolazione straniera e l’accesso delle donne al mercato del lavoro.

Nella prima fase della crisi, le donne sono state relativamente meno colpite degli uomini: l’aumento della disoccupazione ha interessato in misura maggiore gli occupati maschi. Tuttavia, se da un lato circa metà della crescita osservata tra 2000 e 2008 per l’occupazione maschile è andata persa con la recessione, dall’altro la flessione di quella femminile ha determinato l’interruzione della tendenza alla crescita della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Secondo il rapporto diSave the Children, infatti, nonostante l’inasprirsi della crisi a partire dal 2010, le ripercussioni reali sull’occupazione femminile sono state prese in considerazione solo in un secondo momento. Il fatto di porsi in maniera acritica e neutrale rispetto al genere ha portato a non percepire la crisi nella sua gravità. L’analisi della crisi secondo un approccio “gender blind” porta sia a non considerare che una parte della disoccupazione femminile tende a scomparire (per una tendenza maggiore delle donne a uscire dal mercato del lavoro o ad accettare lavori part-time) sia ad ignorare i maggiori costi, in termini di aumento di lavoro non pagato, connessi al taglio dei servizi.

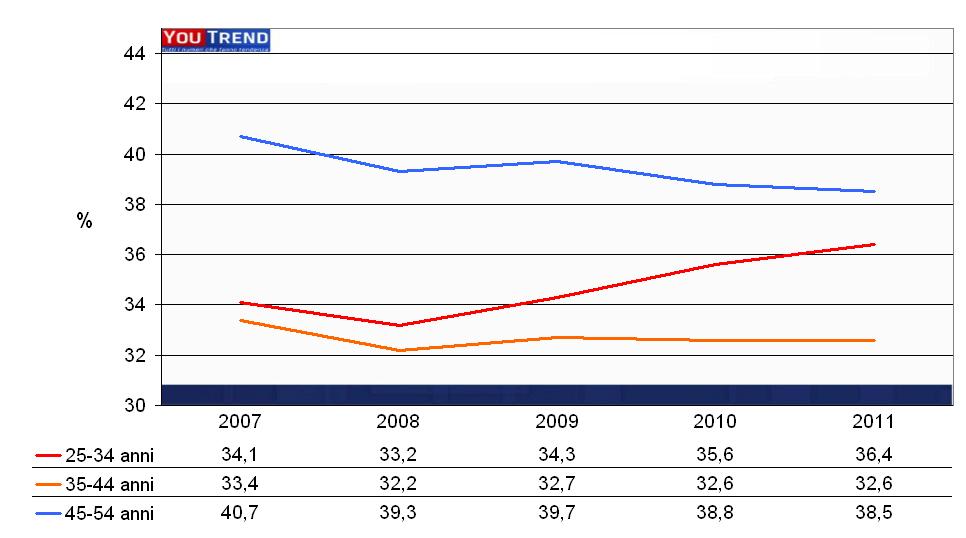

La crisi ha ampliato i divari tra l’Italia e l’Unione Europea nella partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il tasso di occupazione delle donne italiane, già inferiore alla media europea tra quelle senza figli, è ancora più contenuto per le madri, segno che i percorsi lavorativi delle donne, soprattutto quelle più giovani, sono segnati dalla difficoltà di conciliare l’attività lavorativa con l’impegno familiare. La crisi ha quindi confermato il triste record italiano sui tassi d’inattività, soprattutto quelli concernenti la componente femminile. Nel 2010, il tasso d’inattività femminile ha raggiunto il 48,9% (26,7% per gli uomini) che dista dal valore europeo circa 13 punti percentuali (4 punti per gli uomini). Nonostante una forte crescita del tasso d’inattività maschile, se si osservano i valori riguardanti la componente femminile per classi d’età la pressione più forte è avvertita dalle classi più giovani, quelle in piena età feconda. Da questi dati, si capisce come un’analisi della crisi secondo un approccio “gender blind” rischia di portare a una sottostima dell’impatto della crisi sulla vita delle donne e delle madri in particolare.

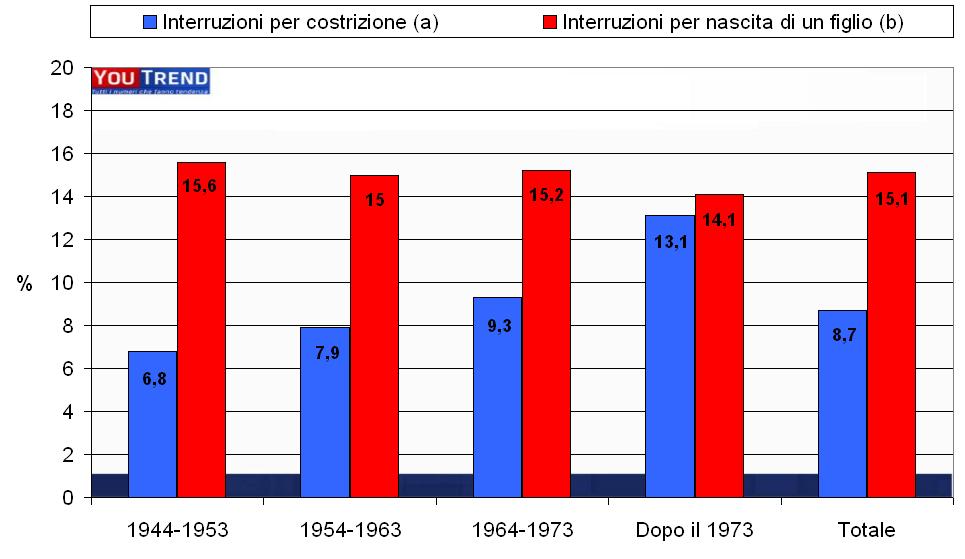

Inoltre, in un paese in cui le politiche sulla genitorialità non hanno ancora la flessibilità organizzativa caratteristica di altri paesi europei, un’altra falla che la crisi fa risaltare è la triste realtà delle dimissioni forzate per maternità, le c.d. dimissioni in bianco. Se l’interruzione del rapporto di lavoro per nascita di un figlio è tra le ragioni principali della fuoriuscita dal mercato del lavoro delle donne, bisogna considerare che spesso non si tratta di una loro libera scelta: secondo una stima Istat, infatti, nel 2008-2009, circa 800 mila madri sono state licenziate in occasione o a seguito di una gravidanza e di aver subito pressioni in tal senso. Dunque, in questo tempo di crisi, uno degli ambiti di intervento prioritario deve necessariamente essere quello dell’inserimento e della permanenza delle mamme nel mondo del lavoro, rafforzando il sistema di tutela delle lavoratrici esposte a una condizione di precarietà permanente – quando nona veri e propri ricatti e vessazioni. Da questo punto di vista, è importante il recente impegno del governo di contrastare, nel quadro del disegno di legge sulla riforma del lavoro, la pratica delle dimissioni in bianco, ripristinando un sistema di regole che era stato abrogato dal Parlamento nel 2008 (con la cancellazione della legge 188/2007).

Di grande rilevanza sembra essere la considerazione delle conseguenze della crisi economica in atto sul lavoro part-time e sulla flessibilità di orario, ovvero su quegli strumenti che, dal lato della domanda, consentono di adattare la struttura degli orari di lavoro alle necessità delle imprese, mentre dal lato dell’offerta tendono a conciliare le esigenze familiari e di vita con quelle lavorative. La soluzione del lavoro a tempo parzialeha giocato un ruolo cruciale nel rapido aumento della partecipazione e dell’occupazione femminile (in parte favorendo l’emersione di sacche di lavoro “grigio”), che è stata a sua volta determinante – in misura comparativamente maggiore rispetto a quella maschile – nella crescita complessiva dell’occupazione registrata in Italia negli ultimi decenni. All’indomani della crisi, però, il ruolo e l’efficacia di questi strumenti si devono confrontare con la possibilità che si generino i cd. “effetti boomerang”, ossia dei riscontri che finiscano per eludere i risultati positivi esposti sopra.

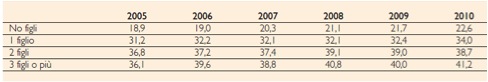

Anche se rispetto agli altri paesi europei resta notevole il divario, l’utilizzo del part-time ha registrato una forte crescita in Italia nei 5 anni tra il 2005 e il 2010. Dal 2005, per le donne (25-49 anni) con un figlio è aumentato di 3 punti percentuali, mentre per le donne con tre o più figli di 5 punti percentuali. Nel 2010 la quota di lavoratrici a tempo parziale oscilla fra il 34% delle donne con un figlio al 40% di quelle con 3 o più figli; nell’Ue dal 30,7% al 46,3%.

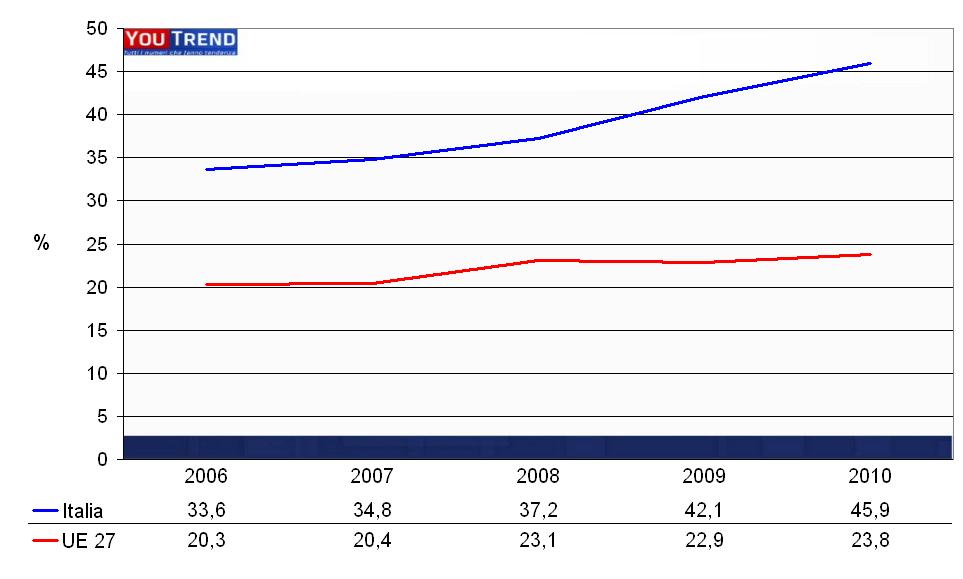

Tuttavia, in tempi di crisi l’incremento del part-time, soprattutto per le madri lavoratrici, deve essere letto con maggiore attenzione perché è dovuto quasi esclusivamente a quello di tipo involontario, ossia ai lavori accettati in mancanza di occasioni di impiego a tempo pieno. Infatti, anche se da una parte il fenomeno del part-time involontario mostra nel tempo un’incidenza più elevata per gli uomini, dall’altra l’incremento degli ultimi tre anni ha per lo più riguardato la componente femminile dell’occupazione. Il risultato di questa ascesa è che dal 2008, per l’Italia, la quota di donne con part-time involontario è quasi il doppio di quella dell’Ue27 (nel 2010, 45,9% contro 23,8 %). Dal 2007, l’incidenza del part-time involontario è passata per le donne europee tra i 25 e i 49 anni, dal 20,4% al 23,8% nel 2010, mentre per le italiane rispettivamente dal 34,8% al 45,9%.

In sostanza, mentre in Europa la forte diffusione del part-time tra le donne con figli corrisponde a un maggiore utilizzo di questo tipo di regime orario come strumento di conciliazione dei tempi di vita, in Italia invece l’elevata presenza del part-time involontario avvalora l’ipotesi che l’utilizzo della flessibilità oraria risponda più alle esigenze delle imprese che a quelle di conciliazione dei tempi di vita. Tuttavia, se osserviamo i dati disaggregati per regione, si può notare che il fenomeno non si distribuisce omogeneamente su tutto il territorio nazionale: è proprio nei contesti dove è più forte la sofferenza occupazionale, dove i tradizionali indicatori del mercato del lavoro fanno segnare performance critiche, che la quota di lavoratori che svolge un’attività a tempo parziale non per scelta è più alta.

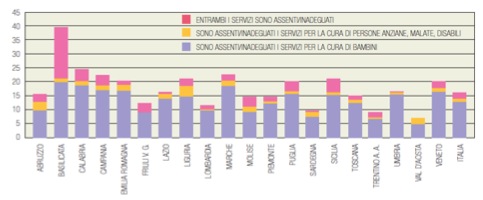

In particolare poi, il part-time sembra offrire una risposta al bisogno di conciliazione fra lavoro e responsabilità familiari, bisogno che era e rimane, in Italia, una questione tutta femminile. Il legame che unisce l’organizzazione dei tempi di lavoro a quelli di cura emerge molto bene dalla figura che segue:

Si può notare, infatti, che i casi in cui il valore delle donne occupate che ricorrono al part-time per ragioni assistenziali è il più basso in assoluto, sono gli stessi in cui si registra la percentuale più alta di lavoratrici che ritiene inadeguato il sistema socio assistenziale della propria regione. La scelta del part-time diventa quindi necessità se i territori non rispondono alle esigenze di conciliazione delle famiglie e questo è ancora più vero nelle regioni del Meridione. Esemplare è il caso della Basilicata, dove circa il 40% delle donne con contratto part-time per motivi di cura dichiara assenti e/o inadeguati i servizi per la cura di bambini, anziani e malati. Dalla figura si nota come questa relazione sia più forte nelle regioni del Mezzogiorno, mentre nel Nord la tendenza si mostra più debole. Il rischio che tuttavia si annida nella promozione del part-time come strumento di conciliazione è che le donne siano messe in condizione di ritrovarsi confinate in occupazioni a tempo parziale che sono valutate meno rispetto a un impegno a tempo pieno e che inoltre, dando accesso a redditi più bassi e minori opportunità di carriera, rivestono un carattere accessorio e eventualmente “sacrificabile” rispetto all’occupazione maschile.

Commenta