Per fronteggiare l’avanzata del coronavirus, la maggior parte degli Stati europei ha implementato misure di confinamento: la parola lockdown, sconosciuta ai più fino a un anno fa, è ora sulla sulla bocca di tutti. A distanza di un anno proviamo ora ad indagare non solo le ragioni teoriche, ma anche le applicazioni di queste misure restrittive.

Lockdown generalizzato: giustificazioni teoriche

Le misure di confinamento attuate la scorsa primavera hanno interessato l’intero territorio nazionale italiano. Solo in un secondo momento, infatti, sono state prese delle misure differenziate, lasciando anche ai presidenti di regione, nel caso italiano, la possibilità di imporre misure più stringenti. Possiamo quindi chiederci, a livello teorico, se questi lockdown abbiano funzionato e se un approccio più differenziato sarebbe stato possibile.

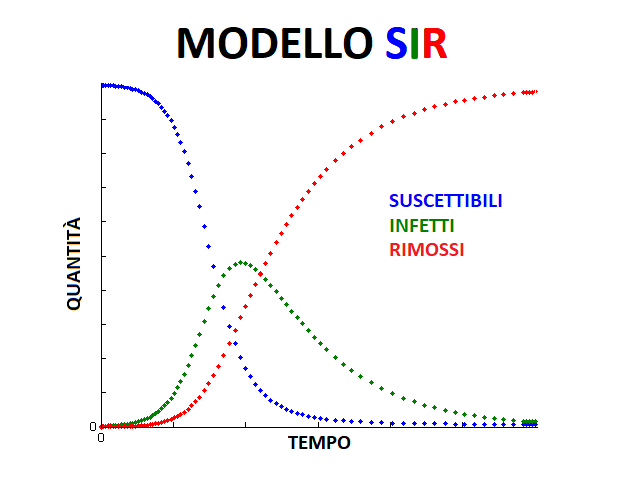

Per discuterne ci serviremo del modello SIR semplice: utile per descrivere la diffusione di un’epidemia, esso è basato sulla suddivisione della popolazione in tre gruppi: Suscettibili (cioè contagiabili), Infetti e Rimossi (questi ultimi possono essere guariti o deceduti).

Va tenuto presente che le funzioni del modello SIR non sono indipendenti tra di loro, ma formano un sistema (a livello matematico, un sistema di tre equazioni differenziali ordinarie). In ogni caso, noi sappiamo che gli infetti crescono in base a tasso di infezione e numero di persone suscettibili: più elevato è il tasso di infezione, più velocemente cresceranno i contagi. Il lockdown serve proprio per mitigare questo aspetto.

Va tenuto presente che le funzioni del modello SIR non sono indipendenti tra di loro, ma formano un sistema (a livello matematico, un sistema di tre equazioni differenziali ordinarie). In ogni caso, noi sappiamo che gli infetti crescono in base a tasso di infezione e numero di persone suscettibili: più elevato è il tasso di infezione, più velocemente cresceranno i contagi. Il lockdown serve proprio per mitigare questo aspetto.

L’alternativa è pensare al numero di riproduzione effettiva Rt, il quale, dipendendo dal tasso di infezione e basandosi esclusivamente sul numero di casi accertati, ci dice se l’epidemia cresce (Rt > 1) o no (Rt < 1). Maggiore è Rt, maggiore sarà il tasso di crescita, per cui riducendo i contatti sociali si andrà ad avere un impatto sul tasso di infezione e si ridurrà così la portata dell’epidemia.

Ma perché nella prima fase non si sono utilizzate misure differenziate in base al numero di contagi? Cercare di circoscrivere a livello spaziale la diffusione del virus ha, essenzialmente, due problemi: uno di natura puramente teorica, l’altro di dati.

A livello teorico, si passerebbe da un sistema di equazioni differenziali ordinarie a un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali. Infatti il modello SIR base prende in considerazione soltanto l’andamento degli infetti nel tempo, ma per modelli spaziali bisognerebbe introdurre almeno una variabile spaziale.

A livello di dati, affinché si possa intervenire in modo efficiente, si renderebbe necessaria una campagna di tamponi e tracciamento non indifferente, dovendo conoscere la distribuzione del contagio dal punto di vista spaziale. Negli ultimi anni si sono andati diffondendo modelli di diffusione basati su network, in particolare Agent Based Models (ABM), ma essi richiederebbero però un background più solido.

C’è ancora un’osservazione da fare, basandoci sul modello SIR: la crescita degli infetti dipende dal numero di infetti già presenti. Essendo una funzione esponenziale, dipende strettamente dalla variabile presente al passo precedente: l’incremento infatti non è costante, ma cambia nel tempo, nel senso che maggiore è il numero di casi, maggiore sarà l’incremento.

Che implicazione ha questo dal punto di vista della policy? Che prima si interviene per bloccare la crescita dei contagi, prima si otterranno risultati. I fenomeni non lineari, infatti, richiedono misure preventive e non proporzionali. Queste riflessioni devono portarci a una conclusione: il lockdown non è una scelta binaria 0 e 1. Si tratta di una strategia che va calibrata e che richiede tempestività.

La diversa intensità dei lockdown

Con lockdown, come abbiamo spiegato, si intende l’applicazione di misure restrittive al fine di limitare i contagi. Ma non esiste un un’unica tipologia di lockdown: ogni Stato ha sperimentato restrizioni diverse, alcune più efficaci e altre meno.

Per valutare la tipologia di restrizioni applicate si può usare il Government Response Stringency Index. Si tratta di un indice da 0 a 100 ideato dall’Università di Oxford per capire qual è il livello di restrizioni adottate in un Paese: in Italia a marzo l’indice è arrivato a essere pari a 92 e poi ad aprile 94, un livello mai toccato dagli altri Paesi europei. Nello stesso periodo, la Francia è arrivata a un massimo di 88, la Spagna di 85, il Regno Unito di 80 e la Germania di 75.

Nella seconda metà dell’anno, con l’inizio della seconda ondata, la tipologia di restrizioni adottata è stata molto diversa: diversi Stati hanno infatti preferito un approccio diversificato sul territorio.

La Francia in autunno è stato il primo grande Paese europeo a imporre nuovamente un lockdown, ma il Government Response Stringency Index questa volta è arrivato a un massimo di 78 e per un massimo di 3 settimane per poi scendere e rimanere a 64. Un’eccezione è invece la Germania, dove da dicembre è in atto un lockdown generale e l’indice ha toccato quota 83: il governo di Angela Merkel ha scelto questo approccio nella speranza di arrivare a un’incidenza inferiore ai 50 casi ogni 100.000 abitanti, ma l’obiettivo è sempre più lontano.

L’efficacia del lockdown

Valutare l’efficacia delle misure restrittive non è mai semplice: del resto, non possiamo sapere con certezza cosa sarebbe accaduto se si fosse agito diversamente. Qui però proviamo a vedere come le misure restrittive di marzo e aprile hanno funzionato per quello per cui erano state pensate.

Vanno però fatte alcune premesse sulle tempistiche. Innanzitutto, una persona contagiata non mostra i sintomi fin da subito perché esiste il cosiddetto periodo di incubazione: uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha stimato che il tempo che passa tra infezione e comparsa dei sintomi è mediamente di 5 giorni. Da quando si sviluppano i sintomi a quando si fa il tampone passano inoltre tra i 2 e i 3 giorni in Italia a seconda della pressione a cui sono sottoposti i servizi sanitari (ma tra marzo e aprile 2020 questo tempo mediano era tra i 4 e i 5 giorni). A questo bisogna poi aggiungere l’annosa questione dei ritardi di notifica, ovvero del tempo che passa tra quando un tampone viene eseguito e quando viene notificata la positività: varia molto a seconda delle regioni e può arrivare a essere pari anche a 3-4 giorni. Tutto questo vuol dire che i casi che vediamo giornalmente in realtà si riferiscono a infezioni avvenute almeno 10 giorni prima.

Torniamo quindi a cos’è successo la scorsa primavera. Dopo aver adottato dei provvedimenti locali, il governo impone l’11 marzo il lockdown su tutto il territorio nazionale. L’Istituto superiore di sanità mostra che il picco dei casi per data di inizio dei sintomi si è raggiunto il 16 marzo, mentre quello per data di prelievo del tampone il 25 marzo. Il primo dato ha rispettato esattamente quanto ci si attendeva, mentre il secondo è spostato più avanti, probabilmente perché il tempo intercorso tra prelievo e tampone era anche maggiore e perché la capacità di testing è andata aumentando nel tempo.

Come sappiamo, però, i casi erano molto sottostimati: i risultati preliminari dell’indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente da Istat e Iss ha mostrato che i casi reali sono stati sei volte quelli accertati. Questo per via della bassa capacità di fare tamponi e della decisione di concentrare gli sforzi su chi mostrava i sintomi.

Guardare i decessi accertati per Covid-19 può essere quindi un modo alternativo per capire se il lockdown ha funzionato. Il problema principale in questo caso è che i decessi sono il dato più afflitto da ritardi di notifica, quindi i dati giornalieri non sono utilizzabili. Guardando però i decessi per data di registrazione, che pubblica l’Iss, si vede come il picco sia stato raggiunto il 28 marzo. Considerando i 12 giorni medi che passano tra sviluppo dei sintomi e decesso e i 5 tra infezione e comparsa dei sintomi, passano esattamente i 17 giorni che ci si attendeva.

Il lockdown di marzo e aprile si è quindi dimostrato efficace nel ridurre i casi e i decessi, così come la pressione sugli ospedali. È più complesso valutare, e non lo faremo, se fosse davvero necessario un livello così alto di restrizioni valido per tutte le regioni per ottenere lo stesso risultato.

La nuova strategia italiana: il sistema a colori

Dopo la prima fase, sono usciti studi interessanti circa l’applicabilità di restrizioni più circoscritte. Tra queste, nel caso italiano, quella dei lockdown a intermittenza su base regionale. In un articolo su Nature, un gruppo di ricercatori italiani ha studiato l’impatto di questi lockdown, impiegando un modello più avanzato del SIR: utilizzando per la simulazione i dati della prima ondata, lo studio conclude che una strategia di lockdown a intermittenza su base regionale potrebbe essere efficace, se coordinata, nel prevenire un lockdown nazionale.

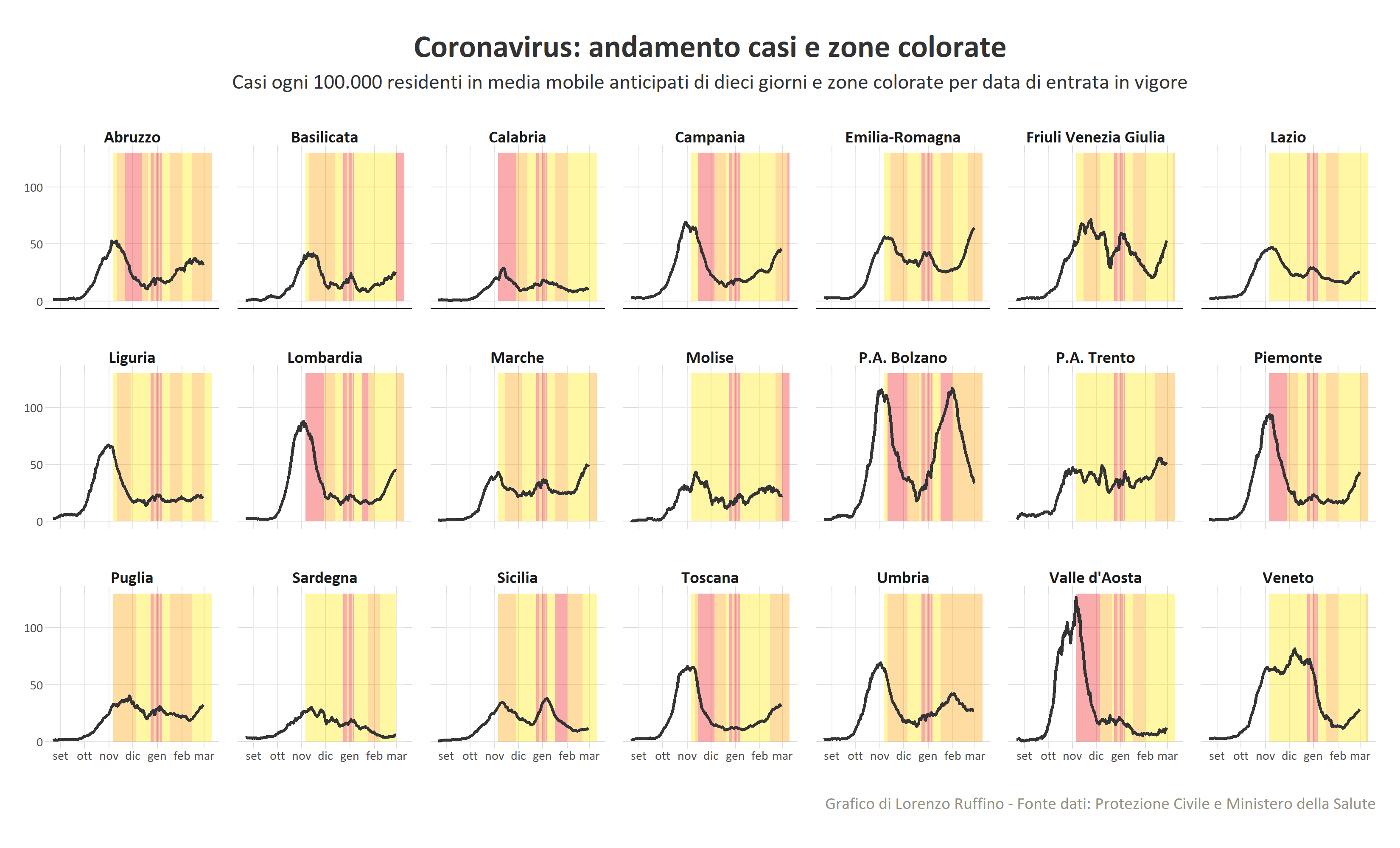

Il sistema a colori è stato introdotto in Italia a partire da novembre e poi ha subito delle leggere modifiche. Ogni venerdì la cabina di regia composta da Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Comitato tecnico-scientifico decide, sulla base dei risultati del monitoraggio, in quale zona vada messa la regione: bianca, gialla, arancione o rossa.

Per decidere i colori delle regioni si utilizza l’analisi del rischio basata su 21 indicatori individuati dal decreto ministeriale del 30 aprile, l’incidenza settimanale su 100.000 abitanti e l’indice di riproduzione effettiva Rt diviso in 4 scenari, in accordo con un documento del Ministero della Salute.

In generale, secondo un’analisi svolta dall’Associazione Italiana di Epidemiologia, solo le zone rosse si sono dimostrate efficaci nell’avere un “declino significativo ed omogeneo dell’incidenza di Covid-19 nelle 4 settimane successive al provvedimento”. Inoltre, una nostra analisi dei dati sulla mobilità aveva evidenziato come solo in zona rossa si fosse assistito a un vero calo dei movimenti.

Il sistema non è comunque perfetto. Le criticità sono diverse a partire dall’utilizzo di parametri “vecchi”: le decisioni del venerdì vengono infatti assunte sulla base dei dati della settimana precedente, quindi anche se a inizio settimana c’è un netto peggioramento solo in quella successiva ci sarà la possibilità di cambiare colore. Questo è problematico nel momento in cui si è all’inizio di una crescita simil-esponenziale.

Oltre a usare datti vecchi c’è anche il problema dei dati non consolidati: il problema dei ritardi di notifica di cui abbiamo parlato prima ha un ruolo anche qui. L’Iss, infatti, considera i casi per data di prelievo e non di notifica, per cui una regione potrebbe ricevere un certo colore ma poi scoprire che in realtà esso era sbagliato per via di tamponi già prelevati ma non ancora analizzati.

Facciamo un esempio, basato sulla decisione di mandare la Sardegna in zona bianca dal 1° marzo perché per 3 settimane ha avuto meno di 50 casi ogni 100.000 abitanti. In realtà con i dati consolidati sappiamo che non è così: nella prima delle 3 settimane l’incidenza era maggiore, ma semplicemente i casi non erano ancora stati notificati. Il 10 febbraio per la settimana del 1°-7 febbraio risultava un’incidenza di 49,7 casi ogni 100.000 abitanti, ma al 17 febbraio i casi erano saliti a 54,5 ogni 100.000 abitanti per via del consolidamento dei dati. Il Ministero della Salute ha però deciso di ignorare il problema.

La maggiore criticità è comunque il ruolo giocato dall’indice di riproduzione effettiva Rt. Per assegnare il colore, infatti, Rt è determinante: solo se superiore a 1,25 la regione può andare in zona rossa. Ma non si guarda il valore medio di Rt, bensì l’estremo inferiore dell’intervallo: se una regione ha quindi Rt pari a 1,5 e un rischio almeno moderato, ma con intervallo che va da 1,24 a 1,75, non andrà in zona rossa. Questo sistema in diverse occasioni ha evitato a una regione di cambiare colore, ma riguarda in particolar modo le regioni più piccole. L’intervallo di Rt aumenta infatti al diminuire dei casi e nelle regioni piccole è sempre molto ampio: per questo in regioni come Molise o Valle d’Aosta è pressoché impossibile che tutto l’intervallo sia superiore a 1,25.

Il sistema a zone, tuttavia, non è stato l’unico proposto. Segnaliamo in particolare due proposte: una di Pillole di Ottimismo, basata sul lockdown provinciale; una del think tank Tortuga, basata sui Sistemi Locali del Lavoro. Mentre per la prima proposta vale quanto detto sui lockdown regionali, la seconda risulta interessante. Invece di agire su base amministrativa, prende in considerazione una suddivisione basata sui contatti lavorativi: la diffusione di un virus, infatti, è un fenomeno sociale, in quanto il virus per propagarsi ha bisogno di ospiti e quindi di contatti tra persone. Restano però delle perplessità sulla sua applicabilità, essendo particolarmente complesso monitorare i vari Sistemi Locali del Lavoro.

Si può non fare il lockdown?

Non tutti i Paesi hanno optato per la strategia del lockdown. L’esempio più famoso e discusso è la Svezia, che al posto di imporre restrizioni ha scelto un anno fa di tentare di raggiungere l’immunità di gregge: il governo non ha imposto restrizioni per buona parte dell’anno, ma ha invece puntato a evitare il collasso della sanità facendo leva sulla responsabilità individuale. In realtà ora sappiamo che l’immunità di gregge non è stata raggiunta (a fine giugno solo il 7,1% degli svedesi aveva gli anticorpi): nel suo complesso, la strategia svedese è stata ritenuta fallimentare dalla maggior parte degli osservatori (tra cui la prestigiosa rivista scientifica The Lancet) e anche dal Re di Svezia.

Allo stesso tempo va osservato che nonostante tutto la Svezia è riuscita a fare meglio di molti paesi europei (tra cui l’Italia) e che secondo il Government Response Stringency Index al momento ha restrizioni minori di quelle applicate nel resto d’Europa (ma maggiori di quelle degli altri Paesi nordici).

Oltre alla Svezia, anche diversi Paesi asiatici e oceanici sono riusciti a evitare lunghi e complicati lockdown. Un caso di particolare successo è la Nuova Zelanda: in totale ha avuto 26 morti e 2.400 casi di contagio. Quando ci sono stati i primi casi a marzo ha imposto un severo lockdown e li ha ridotti velocemente: da allora in poi il massimo numero di casi giornalieri che si è raggiunto è stato di una trentina e a febbraio ne ha avuti mediamente meno di dieci al giorno. Il governo della premier Jacinda Ardern dopo il lockdown ha bloccato i viaggi dall’estero e applicato un aggressivo sistema di contact tracing con l’idea di rendere Covid-free il Paese: nonostante questo non sia riuscito del tutto e la scorsa settimana Auckland, la più grande città neozelandese, sia entrata in un breve lockdown, la vita in Nuova Zelanda non è troppo diversa dalla normalità.

Un altro caso di successo è Taiwan: il governo ha chiuso l’isola alla maggior parte dei visitatori, obbligando chi arriva nel Paese alla quarantena. Questo ha permesso di avere pochi casi e di tornare alla normalità in breve tempo: in totale hanno avuto meno di mille casi e neanche dieci decessi.

Sempre in Asia si trova la Corea del Sud, in un primo momento indicato dall’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte come modello per la seconda fase. Il Paese, infatti, non è andato incontro a un lockdown generalizzato, ma ha implementato un sistema di tracing and testing poderoso, grazie a una partecipazione pubblica-privata attuata fin dai primi giorni dell’epidemia. Le restrizioni sono quindi state funzionali a questo sistema di sorveglianza attiva.

Conclusione

In conclusione il lockdown si è dimostrata un’efficace strategia quando la situazione epidemiologica è andata fuori controllo. L’efficacia, come mostra il modello SIR, cresce alla velocità con cui si decidono le restrizioni: prima si agisce e prima si contiene. Ma gli alti costi socio-economici che comporta hanno spinto alcuni governi a non utilizzarlo come strumento principale.

Il lockdown, inoltre, può servire sia come strumento di mitigazione (Italia) sia come strumento di eradicazione (Nuova Zelanda, Australia): nel secondo caso, a meno di non essere disponibili a un lungo lockdown, è necessario che la base di partenza dei casi sia bassa.

Infine, se nella prima ondata la maggior parte dei paesi aveva scelto di adottare restrizioni uguali per tutti e ad alta intensità, nella seconda ondata si è invece optato (anche in Italia) per restrizioni localizzate nelle aree più colpite. In quest’ultima fase il governo e le regioni italiane sembrano focalizzarsi anche su restrizioni estremamente localizzate con comuni e province che vengono dichiarate zone rosse.

Ciao Lorenzo, toglimi una curiosità per favore.

Prendiamo come esempio la provincia di Bolzano nell’immagine “casicolori1”.

Quando a novembre entra in vigore il sistema a colori, la regione viene inquadrata gialla e poi cambia subito in rosso.

Perché l’andamento dei casi comincia a scendere proprio in coincidenza del cambio di colore?

La repentina discesa non dovrebbe essere stata nelle settimane successive, come è successo poi a gennaio?

I casi sono anticipati di dieci giorni rispetto ai colori per tenere conto di 5 giorni tra contagio e sintomi, 2/3 tra sintomi e prelievo e 2/3 tra prelievo e analisi. Quindi dovresti vedere un immediato o quasi calo quanto cambia il colore.

Tra l’altro, Bolzano è un caso un po’ particolare perché a gennaio non ha rispettato la zona rossa (grazie all’autonomia che ha), ma poi ha imposto il lockdown l’8 febbraio che non è ancora terminato.