Più di un anno fa la nostra vita veniva stravolta dalla diffusione del virus Sars-Cov-2: abbiamo assistito a chiusure prolungate, distanziamento fisico, mascherine. Con l’arrivo dei vaccini, tuttavia, si è iniziata a intravedere la fine di questa pandemia e un ritorno graduale alla normalità. La pandemia non sarà una parentesi nella storia, ma nemmeno un rinnovamento radicale: possiamo quindi chiederci, alla luce dei precedenti storici più calzanti e dei trend recenti, come sarà il mondo dopo la pandemia.

Le epidemie del passato e il nostro presente

Nel corso della storia il genere umano è stato colpito da numerose epidemie, nonostante quella odierna resterà nei libri come la prima avvenuta in un mondo globalizzato, e quindi diffusasi su tutto il globo. Di tutte queste epidemie, due sono quelle più vicine, per virulenza e per importanza storica, a quella che viviamo oggi: l’influenza spagnola e la peste nera del ‘300.

Le conseguenze della peste sulla popolazione furono ingenti: questa si portò via, in alcune zone, oltre la metà della popolazione. Ciò portò a una mancanza di manodopera nelle campagne e a intensi conflitti sociali. Tuttavia, la peste ebbe anche la capacità di smuovere le fondamenta del pensiero medievale, dando vita, di fatto, all’umanesimo e quindi al rinascimento.

In Europa la peste ebbe poi alcuni positivi effetti sull’economia. Innanzitutto, vi fu un aumento dei salari grazie alla minore disponibilità di manodopera. Inoltre, la carenza di popolazione fece anche sì che vi fosse una più ampia disponibilità di terreni, cosa che permise di abbandonare quelli meno produttivi e di dedicarne una parte anche all’allevamento degli animali. Come hanno evidenziato alcuni studi, la peste contribuì anche a ridurre le disuguaglianze economiche: il 10% più ricco perse circa il 15-20% della ricchezza complessiva e non tornò al precedente livello fino a metà del XVII secolo.

Non è semplice, invece, discernere gli effetti dell’influenza spagnola da quelli della Prima Guerra Mondiale. L’epidemia, infatti, si diffuse nella fase conclusiva della guerra. Il nome dell’epidemia deriva proprio dalla situazione bellica: poiché i giornali occidentali erano sottoposti a censura per via della guerra, la prima a darne notizia fu proprio la Spagna. Non è chiaro quante persone morirono: secondo le stime più pessimistiche furono 50 milioni.

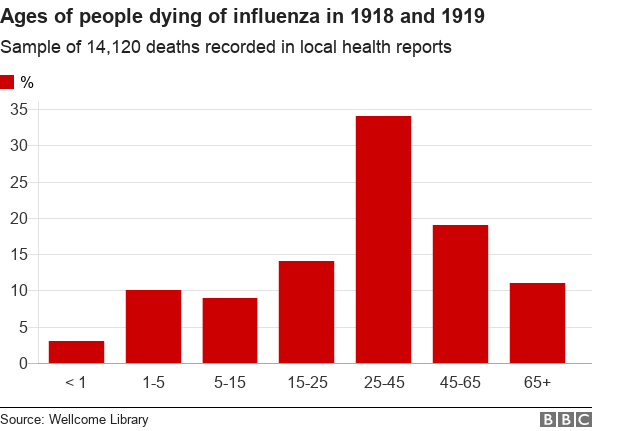

L’influenza spagnola, a differenza del coronavirus, era particolarmente pericolosa per i neonati e i giovani. Uno dei motivi per cui quella pandemia fu così devastante è proprio dovuta al fatto che allora i giovani rappresentavano una fetta particolarmente ampia della popolazione mondiale. Queste pesanti conseguenze furono la causa di antibiotici ancora poco diffusi, condizioni di salute precarie e denutrizione diffusa.

Uno studio dell’anno scorso ha evidenziato come anche allora ci sia stato un trade off tra misure restrittive e risultati economici. Chi adottò veloci e severi misure non ebbe maggiori danni economici su chi non adottò restrizioni o lo fece con ritardo. Allo stesso tempo la guerra e la pandemia portarono a un’esuberanza diffusa, quella dei ruggenti anni ‘20, del Grande Gatsby: una reazione che, secondo la docente di psicologia all’Università di Miami Debra Lieberman, potrebbe verificarsi anche alla fine della pandemia odierna.

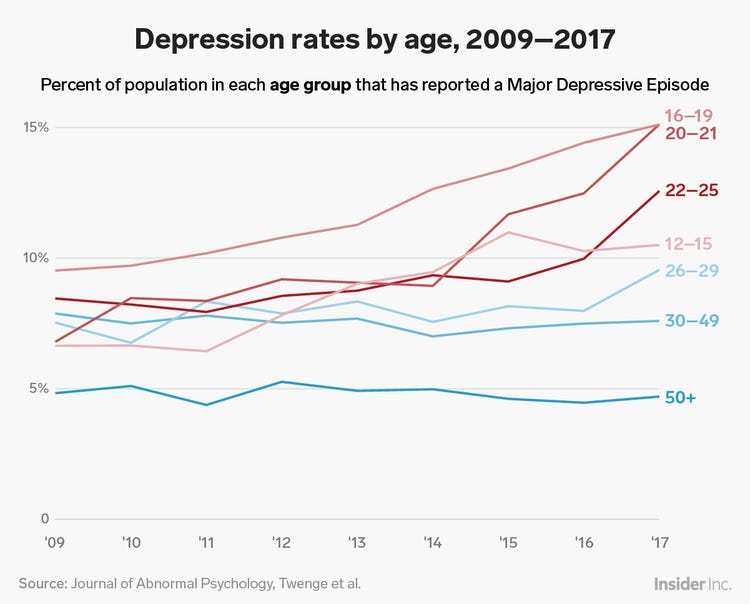

Questa spensieratezza non sarà però che di facciata. Come uno di noi ha già scritto, la situazione riguardante la salute mentale durante la pandemia è sensibilmente peggiorata. E, nonostante alcuni studi dimostrino che gli effetti sulla salute mentale siano temporanei, il trend nei più giovani era già in aumento da anni. Come evidenziato dal Macquarie Youth Index, gli effetti del deterioramento della salute mentale sono infatti da rintracciarsi in un futuro sempre più cupo e precario per i giovani: la precarietà nel mondo del lavoro, la fine del sistema di valori su cui si reggeva il nostro sistema economico, la minaccia della crisi climatica. Tutti fenomeni che, assieme al lascito del nuovo rapporto diretto con la morte causato dalla pandemia di Covid, contribuiranno molto probabilmente al peggioramento della salute mentale dei cittadini, in particolare tra i giovani.

“The big government is over”? Non più

Nel 1996 Bill Clinton, uno dei massimi rappresentanti della Third Way, affermava “The Era of the Big Government is Over”. L’adozione della supply side economics prescriveva un intervento estremamente circoscritto dello Stato: durante quegli anni si assistette a privatizzazioni, deregulation, a una maggior flessibilità nel mondo del lavoro, a un abbandono degli interventi orizzontali nel campo della politica industriale relegata a stimolare la concorrenza.

Già dopo la crisi del 2008 questa visione si era incrinata: quei paesi che non avevano seguito le politiche prescritte dal Washington Consensus furono meno colpite dalla crisi. La crisi innescata dalla diffusione del virus sta avendo un impatto ancora più forte: come ha scritto il The Economist stiamo assistendo a una rivoluzione che non sappiamo dove porterà.

Durante questi mesi di restrizioni il ruolo degli stati nello stimolare l’economia è stato centrale. Il debito pubblico è schizzato alle stelle, tanto in Italia quanto all’estero. Le banche centrali hanno svolto un ruolo cruciale attraverso programmi di sostegno, ma la tanto temuta inflazione non è arrivata, anche se si parla di un suo ritorno in futuro dovuto alle riaperture.

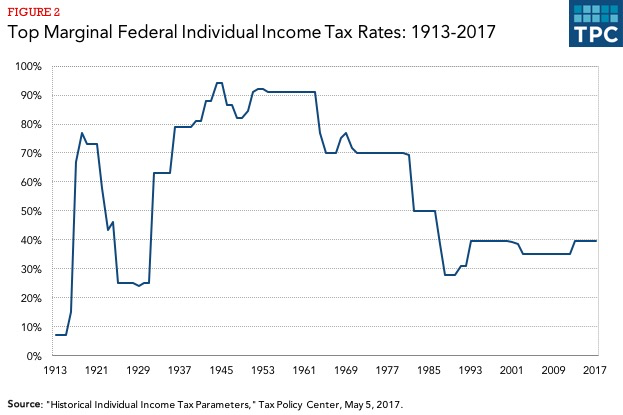

Differentemente dalla crisi del 2008, oggi nessuno parla più di austerità espansiva. Anzi, la European Bank of Development ha recentemente intitolato il suo report The State Strikes Back. Per citare l’influencer di Twitter James Medlock “the era of ‘the big government is over’ is over”. A dimostrazione di questo, negli USA il neoeletto presidente Joe Biden ha varato uno stimolo di 1.900 miliardi di dollari. Il presidente Biden però non vuole solo stimolare l’economia, ma ripensare il capitalismo americano dalle fondamenta. Usando le sue parole è ora di “costruire un’economia che va dal basso verso l’alto e dal centro verso l’esterno e non dall’alto verso il basso”. Si tratta di un cambio di paradigma rispetto all’epoca reaganiana e alla trickle-down theory, che riteneva che favorendo i più abbienti riducendogli le imposte si aiutasse anche la classe media.

Grazie all’American Rescue Plan, il piano da 1.900 miliardi menzionato poco fa, Biden ha ridotto negli Stati Uniti le imposte alle categorie più in difficoltà. Un’analisi del Tax Policy Center ha rivelato come chi guadagna meno di 25.000 dollari avrà una riduzione delle tasse di 2.800 dollari; una famiglia a basso reddito con figli otterrà una riduzione media delle imposte di quasi $7.700, aumentando il proprio reddito di oltre il 35%. Il top 1% dei più ricchi invece non vedrà in alcun modo ridursi le imposte per quest’anno.

In un editoriale sul Financial Times di fine marzo 2020 Mario Draghi scrisse che è “compito dello Stato utilizzare il proprio bilancio per proteggere i cittadini e l’economia da shock di cui il settore privato non è responsabile e che non può assorbire. Gli Stati lo hanno sempre fatto di fronte alle emergenze nazionali“. Per arrivare a questo, secondo Draghi, bisognava quindi aumentare il debito pubblico senza farsi troppi problemi perché l’alternativa sarebbe stata una “distruzione permanente della capacità produttiva”. Anche il consigliere economico dell’attuale Presidente del Consiglio, Francesco Giavazzi, sostenitore a suo tempo dell’austerità espansiva, in un suo recente articolo per Il Corriere della Sera ha invitato a non preoccuparsi del debito, visti anche i precedenti storici.

Non dobbiamo inoltre dimenticare come la pandemia abbia esacerbato le disuguaglianze: chi vive in un piccolo appartamento, chi non possiede dispositivi elettronici di ultima generazione ha di sicuro sofferto di più rispetto alle persone più agiate. E non è da escludere che tale sofferenza possa portare a rinnovati conflitti sociali proprio come a seguito della peste del ‘300, come dimostrano i recenti avvenimenti in India o le sempre maggiori insofferenze nei confronti delle restrizioni da parte della popolazione meno agiata. I primi cambiamenti nel rapporto tra popolazione più e meno agiata sembrano già riflettersi nell’opinione pubblica: in Italia un anno fa i contrari a una patrimoniale rappresentavano il 63% della popolazione secondo un sondaggio SWG e Area Studi Legacoop, mentre la rilevazione compiuta da Tax Justice Italia dipinge ora una situazione rovesciata, con 2 italiani su 3 a favore.

Non c’è dubbio quindi che, dal punto di vista economico, gli anni a venire segneranno un periodo di rinnovato interventismo statale. Ma sarebbe un abbaglio pensare che questo neostatalismo coincida con l’egemonia della sinistra: come ha scritto Paolo Gerbaudo su Foreign Policy, non tutte le forme di interventismo statale si coniugano con il progressismo. A destra, ad esempio, negli ultimi anni si è assistito a una rottura tra la destra neoliberista e quella invece più neoconservatrice: la presidenza Trump ha incrinato ancora di più questo rapporto, tanto che personaggi storici come Colin Powell hanno manifestato il loro dissenso per la strada intrapresa dai Repubblicani.

Allo stesso tempo, è probabile che assisteremo a un ruolo sempre più centrale dell’Asia e a un mondo sempre più frazionato.

Il cambiamento climatico è ancora qui

Quando tra marzo e aprile dell’anno scorso il mondo si fermò di fronte all’avanzata del coronavirus, in molti ritennero che la riduzione dei movimenti, dei trasporto e della produzione avrebbe avuto effetti positivi sul cambiamento climatico, e così è stato. Ma non come si sperava.

Le stime più recenti indicano che le emissioni globali di anidride carbonica sono diminuite di 2,3 miliardi di tonnellate, il 6,4% in meno rispetto al 2019. Il calo equivale a quasi il doppio delle emissioni annuali di un paese come il Giappone, ma è meno di quello che ci si attendeva. È inoltre probabile che quando la pandemia finirà – o comunque i suoi aspetti peggiori non ci saranno più – si possa assistere a un rimbalzo.

Le Nazioni Unite stimano che il prossimo anno dovremmo ridurre le emissioni di carbonio del 7,6% per evitare che il mondo superi di 1,5° gradi le temperature rispetto al periodo pre-industriale. Si tratta di un calo maggiore anche di quello registrato nel 2020.

Per arrivare a un calo del 6,4% il mondo si è dovuto fermare per alcuni mesi e andare al rallentatore per altri mesi. Il traffico aereo è crollato, così come il turismo, e milioni di persone hanno perso il lavoro. A inizio 2020 la Cina era il paese con la maggiore riduzione di emissioni dopo aver bloccato pressoché ogni attività interna al Paese per arginare la diffusione del coronavirus. Ma, dopo aver riportato l’epidemia sotto controllo, la produzione è ripresa normalmente, con le emissioni che nel 2020 sono state le stesse dell’anno precedente.

Il cambiamento climatico rimane quindi un enorme problema, nonostante la minore attenzione che sta ricevendo dai media. Sul lungo periodo le sue conseguenze saranno anche peggiori di quelle del Covid-19. Come ha spiegato recentemente Bill Gates, entro il 2060 il cambiamento climatico potrebbe essere mortale quanto la Covid-19, e nel 2100 potrebbe arrivare ad essere cinque volte più mortale. Anche economicamente il climate change è peggio del coronavirus, in quanto se da quest’ultimo esiste una possibilità di uscita (i vaccini), per l’emergenza climatica una soluzione non è prevista a breve. Dal 2020 il cambiamento climatico potrà costare agli Stati Uniti l’1% del Pil annuale: nel giro di 7-10 anni diventerà quindi più deleterio del coronavirus.

Anche il coronavirus non se ne andrà (ma non è un problema)

In tutto questo dobbiamo comunque tenere presente che anche il coronavirus non sparirà da un giorno all’altro. I vaccini ci permetteranno di azzerare o quasi i decessi e la pressione ospedaliera, ma c’è la reale possibilità che il Sars-Cov-2 diventi un virus endemico. La rivista scientifica Nature ha chiesto a più di 100 immunologi, esperti di malattie infettive e virologi che lavoravano sul coronavirus se questo potesse essere debellato e il 90% ha detto che rimarrà endemico, cioè che continuerà a circolare nella popolazione per gli anni a venire.

Quando il virus diventa endemico le infezioni diventano relativamente costanti negli anni, con alcune fasi più acute. Sebbene il Sars-Cov-2 sia già diffuso in tutto il mondo, per ora si parla ancora di fase pandemica, perché i casi continuano ad essere in espansione e la grande maggioranza della popolazione è ancora suscettibile.

Questo non significa comunque che tutto sarà come ora: l’immunità che ci garantisce il vaccino dovrebbe farci tornare progressivamente alla normalità. Anche l’influenza e i quattro coronavirus umani che causano il raffreddore comune sono endemici, ma tra vaccini e immunità acquisita li si tollera, accettando le conseguenze che questi hanno sulla nostra salute.

Per raggiungere questo stato di stazionarietà potrebbero servire ancora anni: molto dipenderà dall’immunità che si sarà raggiunta attraverso le infezioni e i vaccini. Chiaramente, più grande sarà la produzione di vaccini e più veloce la somministrazione, più rapidamente il virus passerà alla fase endemica.

Un ruolo lo avrà anche l’efficacia dei vaccini. Più questi proteggono dall’infezione e non solo dai sintomi, più facile sarà liberarsi del Sars-Cov-2, almeno in determinate aree del mondo. Su questo però le evidenze scientifiche, seppur promettenti, non sono ancora univoche. Ma gli esperti sentiti da Nature hanno dei dubbi sul fatto che questa immunità persisterà a lungo e che il virus non sviluppi un metodo per sfuggire alla risposta immunitaria.

In conclusione

Il mondo che emergerà dopo la pandemia sarà estremamente complesso: da una parte il ritorno alla vita normale garantirà una maggior soddisfazione tanto economica quanto personale. La voglia di vivere fluirà copiosa e si assisterà probabilmente ad anni sfrenati. Dall’altra, però, le debolezze che già prima il mondo manifestava emergeranno con ancora più forza: salute mentale, disuguaglianze, conflitti sociali, rapporti di forza all’interno dello scacchiere geopolitico. Con conseguenze tutte da verificare.

Commenta